|

|

inviato il 16 Dicembre 2014 ore 17:35

Grazie Gianluca per questa tua opera meritoria.

Credo che per molti, l'esposizione con parole semplici dei concetti alla base della ripresa sapiente, per citare Stefano (Stenogau) e del successivo sviluppo e stampa, sia utilissima.

Mario |

|

|

inviato il 16 Dicembre 2014 ore 19:48

Grazie Mario |

|

|

inviato il 16 Dicembre 2014 ore 21:50

Ottimi contributi Gianluca! Grazie a te e al curatore del blog. |

|

|

inviato il 16 Dicembre 2014 ore 22:18

Davide grazie ma veramente non ho meriti. Ho scoperto questi argomenti grazie ad Andrea e spero che il bel lavoro che lui ed altri stanno facendo abbia il giusto successo. |

|

|

inviato il 16 Dicembre 2014 ore 22:29

Trovo a dir poco eccellente questa serie di informazioni. Ne ero a conoscenza, ma un ripassino male non fa, e poi ritengo doveroso eseguire un'opera didattica in particolare nei confronti dei più giovani. In fin dei conti si tratta di storia vissuta ed ampiamente sperimentata. Mi sa che vado a spulciare i miei vecchi appunti o vecchie riviste che ancora conservo.

Bravo Gianluca. |

|

|

inviato il 17 Dicembre 2014 ore 12:36

Stefano hai voglia di condividere dei documenti?

Tra un po' affronteremo anche la camera oscura, a meno che tu non abbia voglia di scrivere il topic. |

|

|

inviato il 17 Dicembre 2014 ore 12:56

Grazie ma non esageriamo. Lasciami qualche giorno per una ricerca e poi ci sentiamo. L'idea sarebbe di stendere una lista descrittiva degli argomenti in mio possesso, ed in seconda battuta decidere insieme quali meritevoli di approfondimento o topic mirati. Risalendo a memoria sono certo di trovare molte tecniche di camera oscura riguardanti la stampa, e con probabilità altro riguardante lo sviluppo di emulsioni, in particolare in BN. A presto. Stefano |

|

|

inviato il 17 Dicembre 2014 ore 13:20

Perfetto Stefano! |

|

|

inviato il 17 Dicembre 2014 ore 23:01

Interessante, consiglierei inoltre, se mi posso permettere la famosa trilogia edita da Zanichelli di

Anselm Adams, LA FOTOCAMERA, IL NEGATIVO, LA STAMPA, impegnativi ma chiari da capire e molto

importanti per la fotografia analogica, ma forse ancora di più come supporto a quella digitale.

Un saluto.

Maurizio |

user15476

|

inviato il 17 Dicembre 2014 ore 23:52

Ad esempio vorrei capire questa cosa sulla FOMAPAN 200 Creative 120: www.ars-imago.com/fomapan200creative120-p-9375.html

La sua sensibilità è tarata a 200 ISO ma grazie alla sua ampia latitudine di esposizione può essere sovraesposta di 1 stop(100 ISO) o sottoesposta fino a due stop (800 ISO) senza comportare variazioni nel trattamento.

Cioè la si può esporre a 800 ASA e la sviluppare come una 200 ASA ed ottenere cmq un negativo stampabilissimo senza fare push processing?!

|

|

|

inviato il 18 Dicembre 2014 ore 0:17

@ Marameo

Quella è una presentazione "pubblicitaria" per scoprire di più basta proseguire nella lettura del bugiardino ( www.foma.cz/en/fomapan-200 ) e nei grafici in basso, con sensibilità, gamma, e tempo di sviluppo si vede che con contrasti normali la sensibilità è sui 125-160 iso. Non è purtroppo specificato se sia un IE o la sensibilità al piede.

Insomma con IE piú alti è sottoesposta, come è ovvio che sia e se si sviluppa di più è semplicemente più contrastata (non più sensibile, se non molto marginalmente), come ogni altra pellicola. |

user15476

|

inviato il 20 Dicembre 2014 ore 12:45

Dopo aver letto tutti i capitoli provo a vedere se ho capito: la sensitometria misura la risposta della pellicola all'esposizione e al trattamento, valutando le densità. Il densitometro misura la luce trasmessa attraverso la pellicola, la densità ottica, ovvero il suo grado di assorbenza.

Se la pellicola lascia passare il 100% della luce trasmessa si parla di densità ottica (OD) uguale a 0; se la pellicola non lascia passare luce (0%) si parla di OD uguale a 4.

Una tipica densità di diagnostica è compresa tra i valori di 0.25 e 2.5

La formula: OD = Log10 (luce di partenza / luce effettivamente trasmessa).

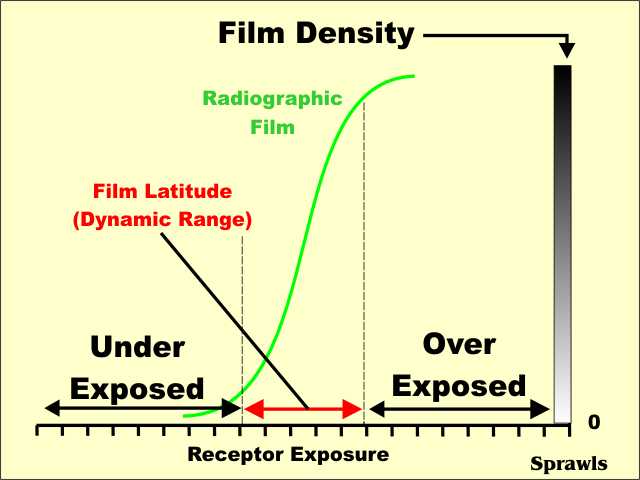

La curva Sensiometrica o "caratteristica" (D Log) viene rappresentata in forma logaritmica (ogni valore è il doppio del precedente) per comprimere i dati nel grafico.

Nella rappresentazione grafica della curva troviamo nell'asse delle ordinate (y) le densità della pellicola e nell'asse delle ascisse (x) il range di esposizione (log relative exposure) dove il raddoppio dell'esposizione è rappresentato da 0.3 (log10 2) quindi 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 rappresentano un range di 10 stop (log10 2^10).

Le diverse parti della curva sono:

- base + velo (non dovrebbero superare insieme il valore di densità di 0.25)

- piede (densità minima, D-min)

- linea dritta (area della curva tra piede e spalla)

- Spalla (densità massima, D-max)

- Solarizzazione

La "linea dritta" è presa come riferimento per dimostrare la relazione tra esposizione della pellicola e densità.

La sensibilità (influenzata dalle dimensioni dei cristalli dei granuli di argento) indicativa di una pellicola viene specificata come base + velo + 1.0 nella densità; una pellicola "lenta" (meno sensibile) avrà bisogno di più esposizione (valore di log relative exposure maggiore) rispetto ad una più "veloce" (più sensibile) per arrivare ad avere densità di base + velo + 1.0

Un trattamento della pellicola con tempi più lunghi (a parità di temperatura e rilevatore) inclinerà la linea dritta della curva verso l'ascisse delle ordinate (Y) (maggior pendenza - Gamma) aumentandone il contrasto.

La latitudine di posa di una pellicola (che alcuni intendono come margine di errore) è più ampia se la pendenza della "linea dritta" della curva è più bassa (verso l'ascisse X).

|

Che cosa ne pensi di questo argomento?

Vuoi dire la tua? Per partecipare alla discussione iscriviti a JuzaPhoto, è semplice e gratuito!

Non solo: iscrivendoti potrai creare una tua pagina personale, pubblicare foto, ricevere commenti e sfruttare tutte le funzionalità di JuzaPhoto.

Con oltre 258000 iscritti, c'è spazio per tutti, dal principiante al professionista. |

Metti la tua pubblicità su JuzaPhoto (info) |

JuzaPhoto contiene link affiliati Amazon ed Ebay e riceve una commissione in caso di acquisto attraverso link affiliati.

JuzaPhoto contiene link affiliati Amazon ed Ebay e riceve una commissione in caso di acquisto attraverso link affiliati.